La Maison Poundmaker - La Voie de la guérison

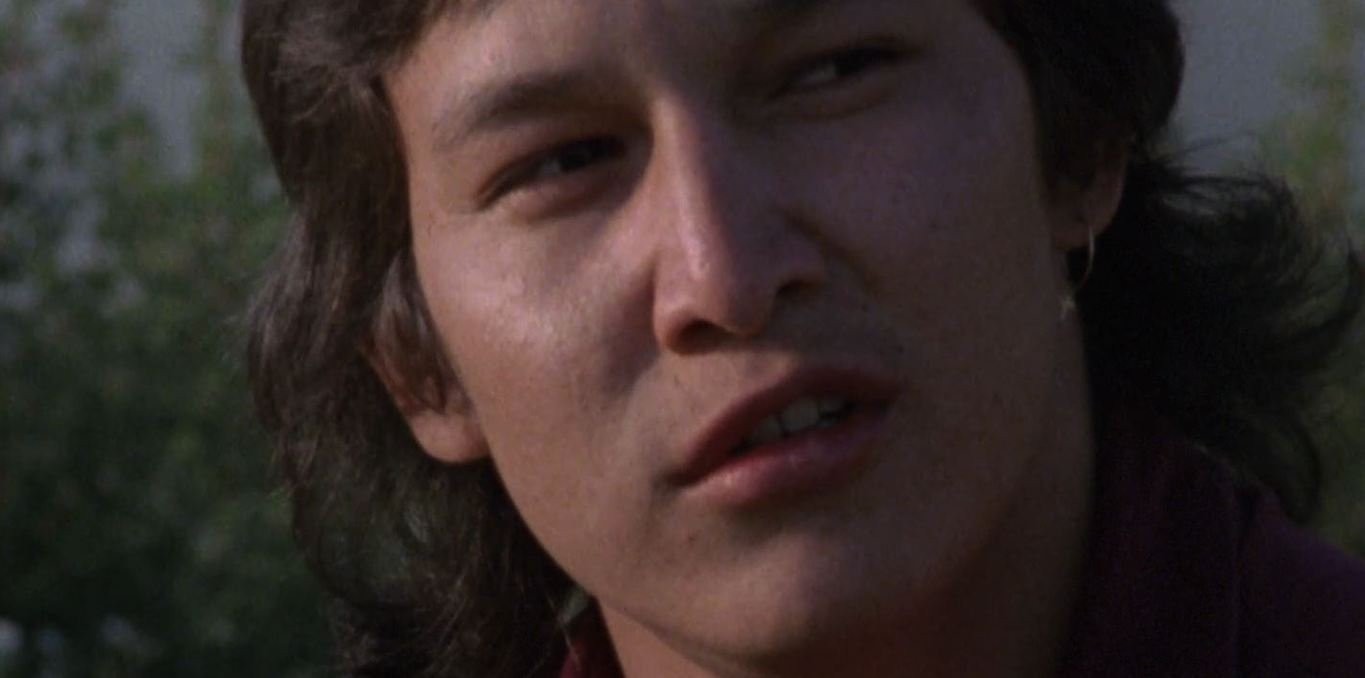

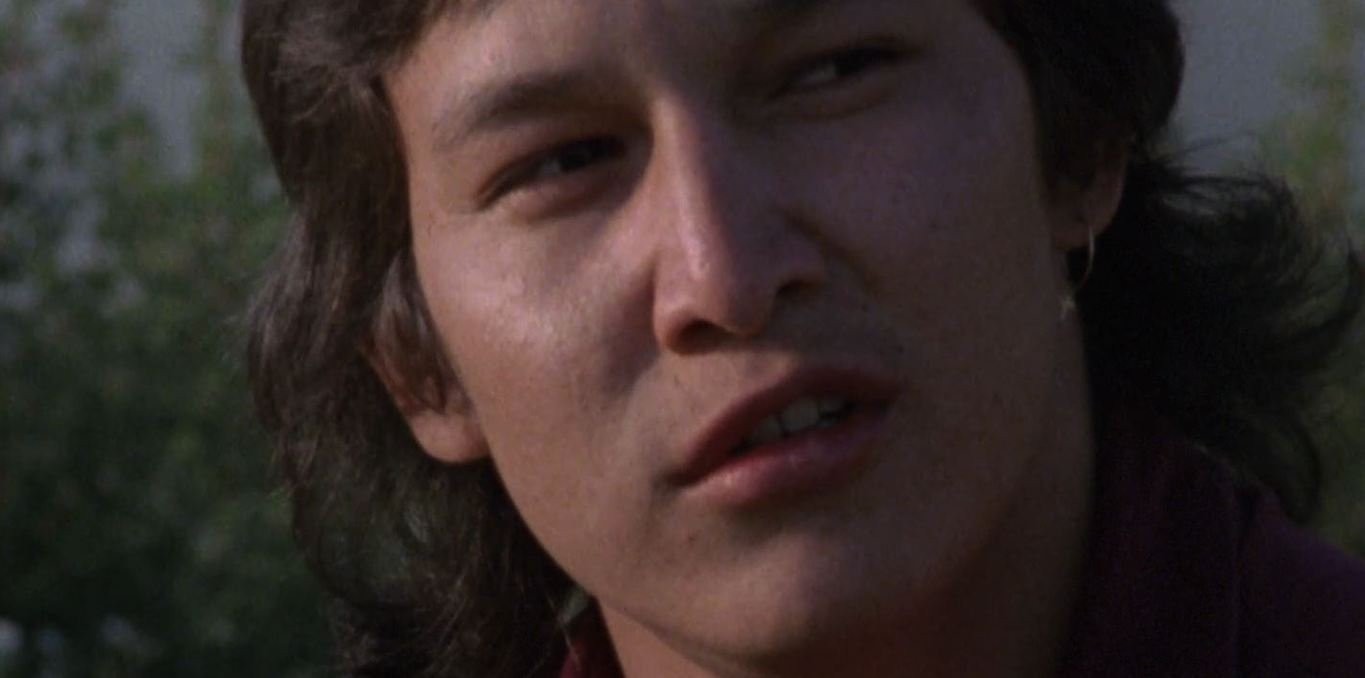

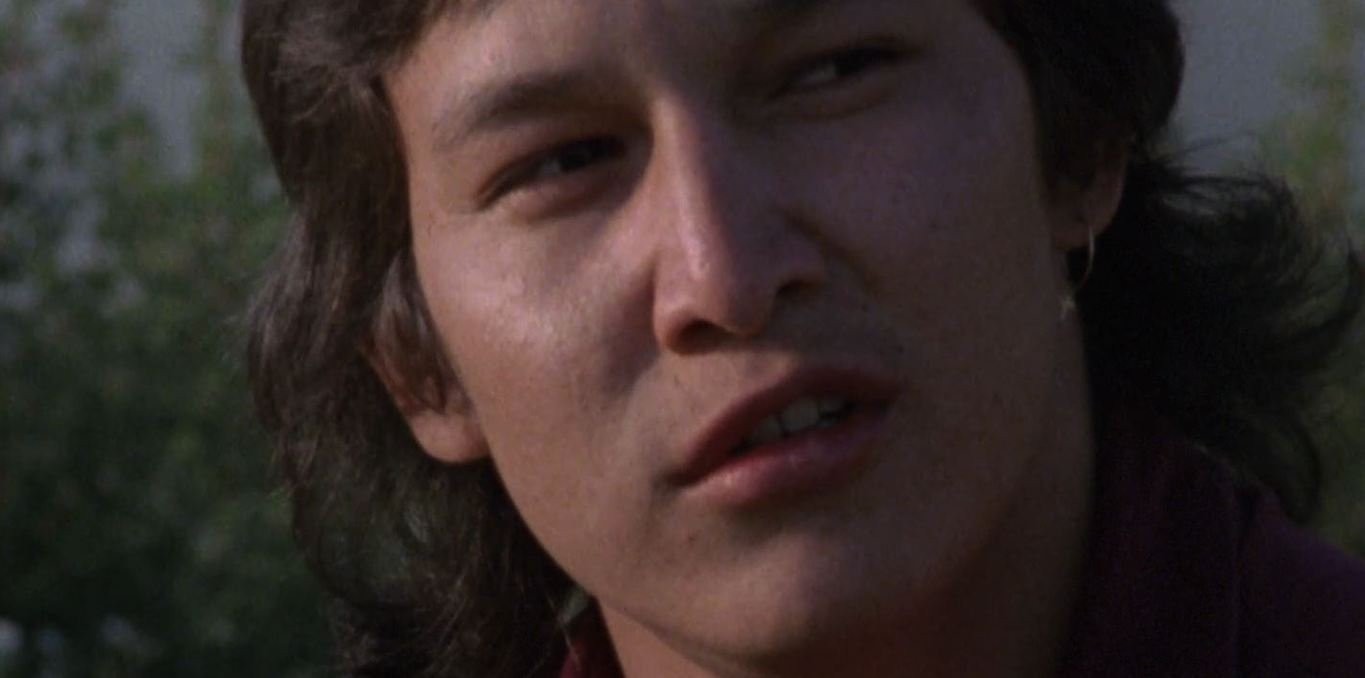

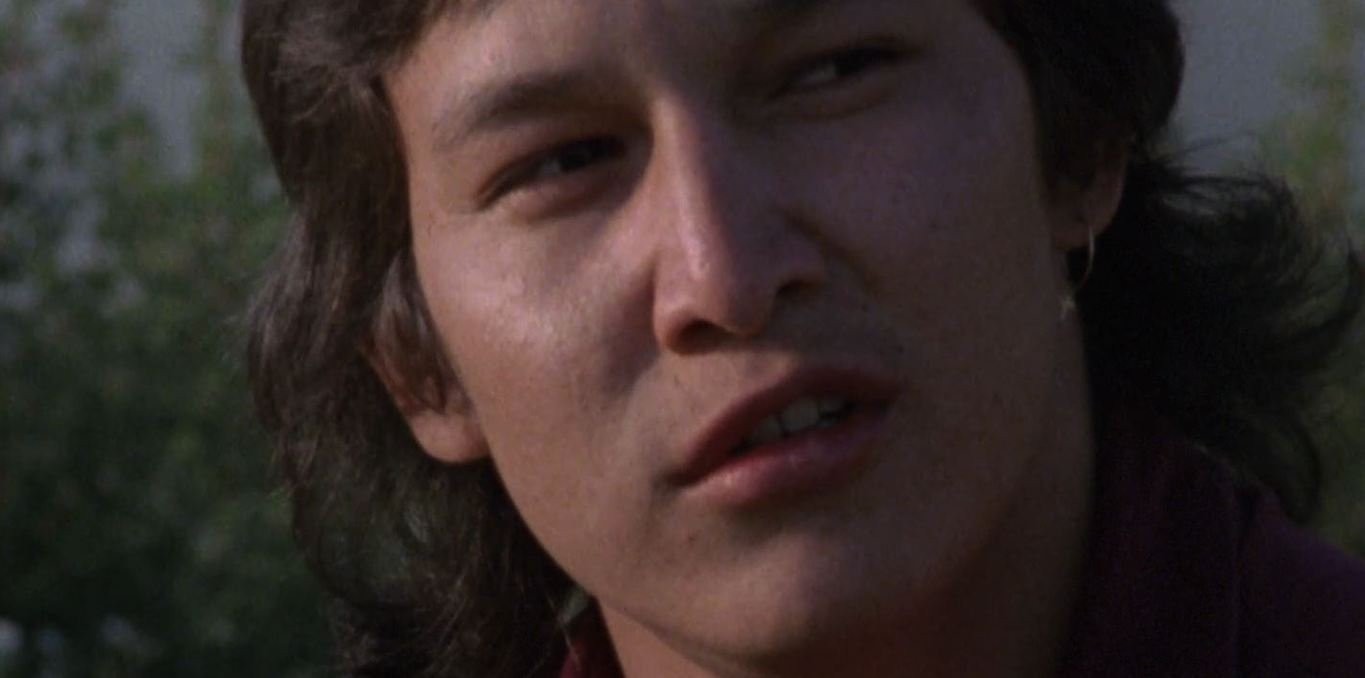

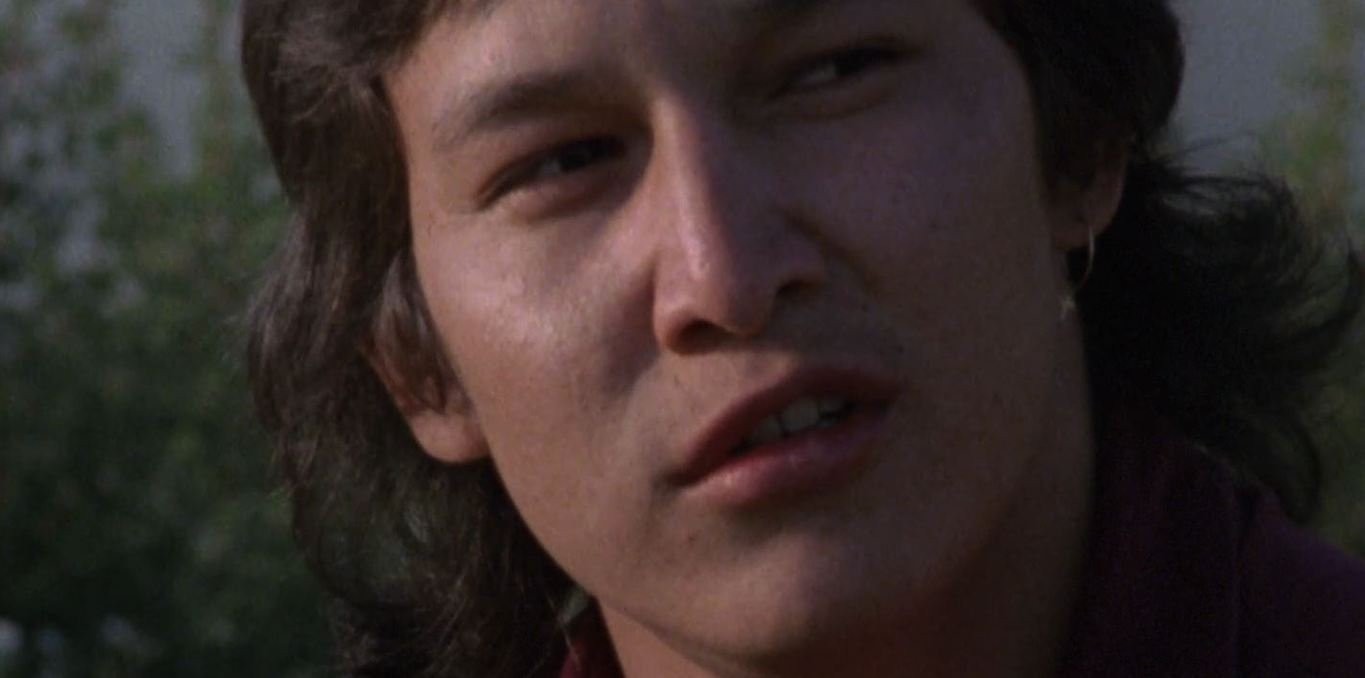

Le Poundmaker's Lodge, à Edmonton (Canada), est un centre de réhabilitation pour alcooliques et toxicomanes autochtones. Aidés par leurs semblables et renouant avec les traditions et les valeurs chères à leur peuple, ils y apprennent à redécouvrir l'estime de soi. Ce film dépeint aussi les causes multiples, souvent liées à l'influence des Blancs sur leur histoire, qui les ont conduits là. Il comporte également le récit de témoignages percutants et bouleversants.

| Réalisateur | Alanis Obomsawin |

| Acteur | Naomie Décarie-Daigneault |

| Partager sur |

En quelques 29 minutes, Alanis Obomsawin réussit à aborder avec sensibilité, franchise et intelligence la vaste question du rapport à l’alcool des communautés autochtones. Donnant la parole à des résident·es plongé·es dans le programme de désintoxication de la Maison Poundmaker, elle dévoile l’étendue des souffrances auxquelles ils et elles cherchent à échapper en s’intoxicant. Chacun des récits dévoilés nécessiterait son propre film tant les situations sont complexes : colonialisme, acculturation, cycle de reproduction des violences, rejets, abus… Alors que les pensionnats sévissaient encore (le film date de 1987 et le dernier pensionnat canadien a fermé ses portes en 1996), les individus qu’on voit à l’écran sont étonnamment lucides face aux causes de leur détresse. Les conséquences plus que désastreuses du colonialisme sont palpables : comment vivre quand on a été arraché à sa famille, forcé d’oublier sa langue, convaincu d’être un être à civiliser? Comment penser que les plaies d’autant de violence seront pansées en quelques générations ?

Pourtant, à la Maison Poundmaker, une structure d’accueil et de soin se met en place, alternative, différente, adaptée, enfin. On y parle et on s’y fait écouter. On retrouve ou découvre cette chose absolument fondamentale à tout être humain : l’amour. Cette chose si évidente et gratuite, cette chose qui irradie et grandit dès qu’on s’en sert, cette nourriture du cœur qui permet la survie et l’avancement, a été saccagée par le colonialisme. Des parents rejettent leurs enfants qui leur rappellent trop leurs oppresseurs, les Blancs. Des enfants survivent aux suicides de leurs parents, découvrent leurs pères morts, leurs mères assassinées, leurs frères et sœurs meurtris. Des enfants sont utilisés comme bétail dans les fermes des Blancs, dans leurs « familles d’accueil ». Le monde devient parfois si laid qu’on en meurt, qu’on se pend après un arbre un après-midi.

La Maison Poundmaker existait en 1987. Elle existe toujours. Comment se fait-il que de tels lieux ne soient pas la norme ? Comment se fait-il que les autochtones soient outrageusement surreprésentés dans les prisons au Canada, quand les plaies de l’acculturation sont toujours vives, qu’on découvre des tombes d’enfants anonymes ? Alors que les violences subsistent envers les communautés autochtones, que le poids du passé continue de hanter les jeunes en formation, qui tentent de définir leur identité, comment se fait-il que le retour aux pratiques ancestrales dans les prises en charge des détresses psychiques ne soient pas plus fréquent ? Autant ce film rassure car il amène une réelle perspective de guérison, autant il désespère car il nous force à voir à quel point, 40 ans plus tard, les choses n’ont pas vraiment changé.

Naomie Décarie-Daigneault

Directrice artistique de Tënk Canada

-

Français

29 mn

Langue : Français -

Anglais

29 mn

Langue : Français

- Année 1987

- Pays Canada

- Durée 29

- Langue Anglais

- Sous-titres Français

- Résumé court Au nord d'Edmonton, au Canada, se trouve la Maison Poundmaker, un centre de désintoxication spécialisé dans le traitement des populations autochtones.

- Lien FilmDocumentaire https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/76676

- Producteur ONF / NFB

- Compositeur Shannon Two Feathers

- Sacem 1

- TLF_Applismb 1

- Date édito 2025-08-29

En quelques 29 minutes, Alanis Obomsawin réussit à aborder avec sensibilité, franchise et intelligence la vaste question du rapport à l’alcool des communautés autochtones. Donnant la parole à des résident·es plongé·es dans le programme de désintoxication de la Maison Poundmaker, elle dévoile l’étendue des souffrances auxquelles ils et elles cherchent à échapper en s’intoxicant. Chacun des récits dévoilés nécessiterait son propre film tant les situations sont complexes : colonialisme, acculturation, cycle de reproduction des violences, rejets, abus… Alors que les pensionnats sévissaient encore (le film date de 1987 et le dernier pensionnat canadien a fermé ses portes en 1996), les individus qu’on voit à l’écran sont étonnamment lucides face aux causes de leur détresse. Les conséquences plus que désastreuses du colonialisme sont palpables : comment vivre quand on a été arraché à sa famille, forcé d’oublier sa langue, convaincu d’être un être à civiliser? Comment penser que les plaies d’autant de violence seront pansées en quelques générations ?

Pourtant, à la Maison Poundmaker, une structure d’accueil et de soin se met en place, alternative, différente, adaptée, enfin. On y parle et on s’y fait écouter. On retrouve ou découvre cette chose absolument fondamentale à tout être humain : l’amour. Cette chose si évidente et gratuite, cette chose qui irradie et grandit dès qu’on s’en sert, cette nourriture du cœur qui permet la survie et l’avancement, a été saccagée par le colonialisme. Des parents rejettent leurs enfants qui leur rappellent trop leurs oppresseurs, les Blancs. Des enfants survivent aux suicides de leurs parents, découvrent leurs pères morts, leurs mères assassinées, leurs frères et sœurs meurtris. Des enfants sont utilisés comme bétail dans les fermes des Blancs, dans leurs « familles d’accueil ». Le monde devient parfois si laid qu’on en meurt, qu’on se pend après un arbre un après-midi.

La Maison Poundmaker existait en 1987. Elle existe toujours. Comment se fait-il que de tels lieux ne soient pas la norme ? Comment se fait-il que les autochtones soient outrageusement surreprésentés dans les prisons au Canada, quand les plaies de l’acculturation sont toujours vives, qu’on découvre des tombes d’enfants anonymes ? Alors que les violences subsistent envers les communautés autochtones, que le poids du passé continue de hanter les jeunes en formation, qui tentent de définir leur identité, comment se fait-il que le retour aux pratiques ancestrales dans les prises en charge des détresses psychiques ne soient pas plus fréquent ? Autant ce film rassure car il amène une réelle perspective de guérison, autant il désespère car il nous force à voir à quel point, 40 ans plus tard, les choses n’ont pas vraiment changé.

Naomie Décarie-Daigneault

Directrice artistique de Tënk Canada

-

Français

Durée : 29 minutesLangue : Français29 mn -

Anglais

Durée : 29 minutesLangue : Français29 mn

- Année 1987

- Pays Canada

- Durée 29

- Langue Anglais

- Sous-titres Français

- Résumé court Au nord d'Edmonton, au Canada, se trouve la Maison Poundmaker, un centre de désintoxication spécialisé dans le traitement des populations autochtones.

- Lien FilmDocumentaire https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/76676

- Producteur ONF / NFB

- Compositeur Shannon Two Feathers

- Sacem 1

- TLF_Applismb 1

- Date édito 2025-08-29